|

青山环绕村庄绿,绿水潺潺抚心怀。在普洱,依山傍水之地有着浓郁的民族风情,各个美丽乡村看得见山水、记得住乡愁、留得住乡情,村民们在村落里安居乐业,把乡村生活过成了“诗和远方”。 《普洱日报》将持续推出“村不见我我自去见村”系列版面,展现普洱乡村田绿水美、产业兴旺、宜居宜业、生活富足的美丽新画卷。

普洱日报讯(记者 郭春祥 胡雪英 西盟县融媒体中心/图)“村村寨寨哎,打起鼓敲起锣,阿佤唱新歌……”20世纪60年代,一首《阿佤人民唱新歌》传唱大江南北,唱出了佤族群众过上新生活的喜悦,唱出了对共产党的感恩之情。在党的领导下,阿佤人民告别了原始社会,摆脱了长期贫困,过上了“跨越千年”的美好新生活。如歌中所唱,如今西盟佤族自治县的每一个村寨,唱响生活新歌,这从进入“西盟第一门户”——勐梭镇秧落村博航十组,就能清晰地感受到。

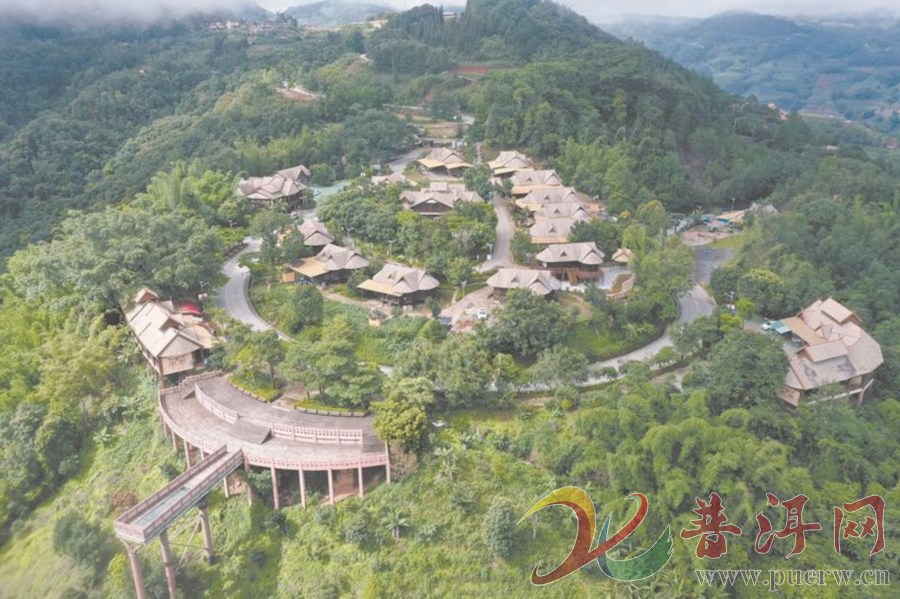

初见博航十组,不禁感叹造物主的眷顾,整个村寨被苍莽的森林环绕,岩峰叠翠间山花绚烂绽放;数十幢精致的佤居层楼叠榭,青石路面干净整洁,家家户户房前屋后瓜果飘香、鲜花芬芳,曲径通幽之处,不时传来佤族群众的欢声笑语,新时代的阿佤山一派欣欣向荣。

数年前,在党委政府的政策扶持下,博航十组开始打造民族文化生态旅游村,一幢幢特色木屋拔地而起。木屋以佤族传统民居干栏式建筑结构为风格,充分挖掘运用佤族文化元素,房屋主体设计为混凝土框架结构、木板墙壁,房顶采用仿真铝茅草加以装饰,既保留了佤族原始民居特点,又做到安全、坚固,还能满足现代居住需求,体现了传统与现代的结合。

居住环境改善了,致富手段也更加丰富。从一针一线到一盘一碗,从养在深山到吸引越来越多的游客纷至沓来,是“非遗+旅游”的厚积薄发,也是佤族群众在新时代的身份蜕变。 “欢迎大家来到神奇阿佤山,体验国家级非物质文化遗产佤族织锦的独特魅力。”迎着晨光,佤族织锦非遗代表性传承人李宪兰的织锦工坊迎来了新一批游客。工坊展厅内,布包、佤族服饰、耳坠、香包等精美成品,吸引了众多游客的目光。李宪兰坐在地上,收紧腰机,用细棍按压经线,轻挑织孔,梭引纬线穿过织孔、拉直、梳板打紧,向展厅内的游客们展示着佤族织锦这项传统技艺。

在博航十组,妇女们在农闲之余都会通过佤族织锦技艺制作工艺品,或家用,或售卖,一针一线里尽显传统文化,一经一纬间织就秀美佤山,佤族织锦不仅承载着佤族人民的民族记忆,也成为助推乡村振兴的有效路径。尤其是近年来,在党委政府的有力指导、扶持下,博航十组探索出一条“非遗+旅游”带动扶贫开发、接续乡村振兴的发展新路,成为西盟县极具乡村旅游发展潜力的村寨,也是佤族文化保护、传承研究的重要基地之一。

借助边境游、乡村游的火热春风,博航十组依托秀丽的自然风光、浓郁的佤族风情、独特的建筑风格,大力发展乡村旅游,村寨里不断完善基础配套设施,修建起佤族木鼓房、剽牛桩、观景栈道等,村民也纷纷开起了农家乐、民宿、茶店、土特产店,为游客提供吃、住、游、娱服务。同时,村寨着重打造佤族“木鼓节”“新米节”等民族传统节庆活动,游客也越来越多。 “民居和手工制品颇具民族特色,传统文化也保留得很好,饭食辣得够味,美酒令人沉醉,我很喜欢!”来自上海的游客刘女士和家人们围着火塘而坐,木碗盛饭、竹筒作杯,品尝着鸡肉稀饭、飘香烤肉、山茅野菜等佤乡美食,感受人间烟火。

晚饭后,悠闲地沿着村寨道路散步,行至景观栈道,微风和煦,连绵不断的山脉在落日余晖之下呈现出美丽的轮廓剪影,梯田顺山脊线层叠而下,稍晚些,星星点点的月光便洒落在山间的房屋,如梦似幻。 如果遇到节日,这里就是狂欢的海洋,木鼓声声、弦琴悠扬,在动人心弦的曲调中,佤族姑娘甩起黑黑的秀发,阿佤小伙扬起手中的弓弩,载歌载舞,你会发现,一切都是那么值得!

记者 廖尚燕/手绘设计

本文来源:《普洱日报》

|